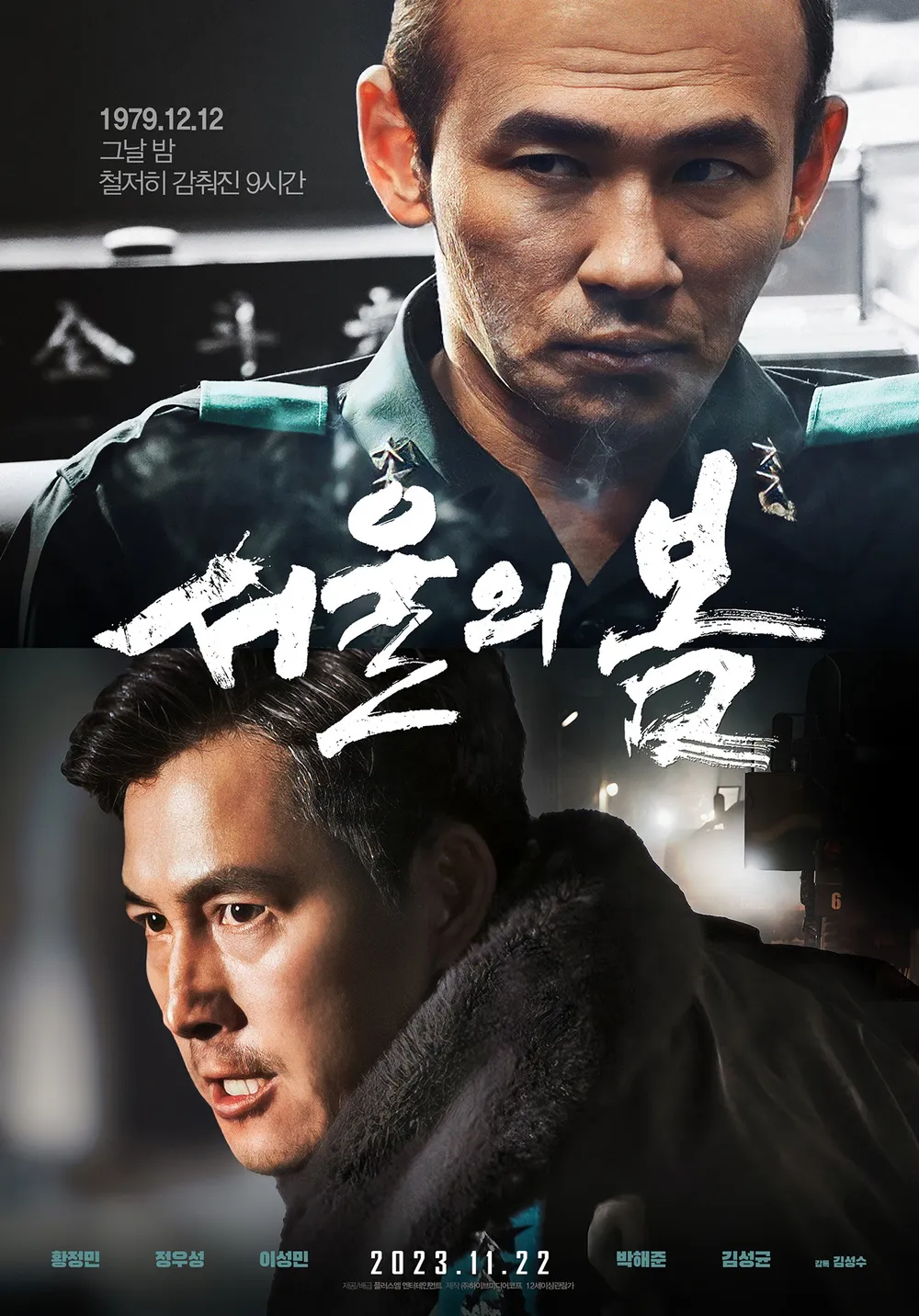

<서울의 봄 (12.12: The Day, 2023)>은 1979년 12월 12일, 한국 현대사의 분수령이 된 군사 쿠데타를 스크린 위로 옮긴 작품이다.

김성수 감독의 연출 아래 황정민, 정우성, 이성민, 박해준 등 국내 최고의 배우들이 집결하여 그날의 긴박한 순간을 재현했다.

이 영화는 단순한 정치 스릴러가 아니다.

‘민주주의는 어떻게 위협받았는가’, ‘군 권력의 탐욕은 어떤 비극을 낳는가’를 관객에게 직접 묻는다.

실제 역사를 바탕으로 하면서도 드라마적 긴장과 배우들의 몰입감 있는 연기가 어우러져, 관객은 2시간 넘는 러닝타임 동안 손에 땀을 쥘 수밖에 없다.

이번 리뷰에서는 <서울의 봄 줄거리>, 캐릭터와 연출 분석, 영화의 해석과 메시지, 그리고 개인적 느낀점을 네 부분으로 나누어 살펴본다.

“서울의 봄 줄거리”, “서울의 봄 후기”, “서울의 봄 해석”을 찾는 분들에게 도움이 되기를 바란다.

서울의 봄 줄거리: 12.12 군사반란의 재현과 긴박한 하루

줄거리는 1979년 12월 12일, 서울 한복판에서 시작된다.

군사 반란군은 권력을 장악하기 위해 수도권 주요 거점을 장악하고, 합동수사본부장 정승호(황정민 분)는 이 음모를 막기 위해 분투한다.

반란군의 중심에는 군 권력의 야심가 전두광(이성민 분)이 있다.

그는 군 내부의 불안정과 권력 공백을 틈타, 국가의 민주적 질서를 뒤엎고자 한다. 정승호는 합법적 절차와 정의를 지키려 하지만, 권력의 칼날은 점차 시민과 군 모두를 위협한다.

이 하루는 단순한 군사적 대립이 아니라, ‘대한민국 민주주의의 갈림길’이었다.

군 병력과 탱크가 서울 시내로 진입하는 장면은 실제 역사적 공포를 그대로 옮겨놓은 듯하며, 당시 국민들이 느꼈을 불안과 공포를 실감케 한다.

결국 영화의 줄거리는 ‘민주주의를 수호하려는 자’와 ‘권력을 탐하는 자’의 극명한 대립으로 압축된다.

관객은 스크린 속에서 단순히 과거를 보는 것이 아니라, 현재를 살아가는 우리에게도 여전히 유효한 질문을 마주하게 된다.

서울의 봄 캐릭터와 연출: 배우들의 열연과 사실적 긴장감

정승호(황정민)는 합법적 권위를 지키려는 강직한 군인으로, 영화의 도덕적 중심이다.

황정민은 특유의 카리스마와 현실적인 연기로 관객이 그의 정의감에 공감하게 만든다.

반면 전두광(이성민)은 냉혹한 권력자다.

이성민은 역사 속 인물의 잔혹성과 교활함을 압도적인 연기로 표현한다.

그의 차가운 시선과 말투는, 관객에게 실존적 공포를 전달한다.

정우성이 연기한 이태신은 군 내부에서 양심과 현실 사이에서 갈등하는 인물이다.

그의 연기는 영화의 긴장감을 한층 끌어올리며, ‘권력 앞에서 개인은 어떻게 행동해야 하는가’라는 질문을 던진다.

박해준은 상황을 지켜보는 또 다른 군 관계자로, 현실 정치의 복잡한 이해관계를 드러낸다.

이처럼 각 인물은 단순히 선악의 대립을 넘어, 당시 시대의 혼란과 다양한 선택지를 상징한다.

연출 면에서 김성수 감독은 역사적 사실과 영화적 긴장을 절묘하게 결합했다.

실제 기록을 토대로 한 대사와 사건 전개는 사실성을 높이고, 카메라 워크와 조명은 그날 밤의 긴박감을 시청각적으로 전달한다.

특히 서울 시내에 탱크와 병력이 들어오는 장면은 대규모 스케일과 함께 관객을 압도한다.

그 압도적인 이미지 속에서 민주주의가 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 시각적으로 경험하게 만든다.

서울의 봄 해석: 민주주의를 향한 기억과 경고

<서울의 봄>은 단순히 과거를 재현하는 영화가 아니다.

그날의 비극을 스크린에 담아내는 이유는, 민주주의가 언제든 위협받을 수 있다는 경고를 전하기 위함이다.

첫째, 영화는 권력의 욕망이 어떻게 집단을 움직이는지를 보여준다.

전두광과 그의 세력은 개인의 야망을 위해 국가와 시민을 위험에 빠뜨린다.

이는 권력에 대한 무조건적 신뢰가 얼마나 위험한지를 경고한다.

둘째, 영화는 정의와 양심의 가치를 강조한다.

정승호와 이태신은 불리한 상황에서도 원칙을 지키려 한다. 이는 개인의 선택이 역사적 순간에서 얼마나 큰 의미를 지닐 수 있는지를 상기시킨다.

셋째, 영화는 ‘기억의 중요성’을 말한다.

12.12 사건은 단순한 과거가 아니라, 오늘날에도 민주주의를 지키기 위해 우리가 반드시 기억해야 할 역사다.

영화는 과거를 회상하는 동시에 현재의 관객에게 묻는다.

“만약 지금, 같은 일이 벌어진다면 당신은 어떤 선택을 하겠는가?”

따라서 <서울의 봄>은 단순한 역사극이 아니라, 민주주의와 권력, 그리고 인간의 양심에 대한 보편적 메시지를 던진다.

개인적 느낀점

<서울의 봄>을 보며 나는 단순히 과거의 사건을 학습하는 것이 아니라, 현재를 살아가는 나에게 직접 다가오는 질문을 받았다.

민주주의는 결코 주어진 것이 아니라, 지켜내야 하는 가치라는 점을 절실히 느꼈다.

정승호와 이태신의 고뇌는, 내가 일상에서 맞닥뜨리는 선택과도 닮아 있었다. 편한 길을 택할 것인가, 아니면 힘들더라도 원칙을 지킬 것인가.

이 질문은 영화관을 나온 뒤에도 계속 머릿속을 맴돌았다. 또한 전두광이 보여준 권력의 민낯은, 지금도 다양한 형태로 반복될 수 있음을 깨닫게 했다.

나는 영화를 통해 역사적 사실을 넘어, 권력과 정의, 양심과 기억에 대한 깊은 성찰을 얻게 되었다.

<서울의 봄>은 단순한 오락영화가 아니라, 관객 각자에게 ‘민주주의의 주체’로서 책임을 묻는 작품으로 오래 남을 것이다.

'일상 > 영화리뷰' 카테고리의 다른 글

| 씽 (Sing, 2016) 리뷰: 줄거리, 후기, 해석 (1) | 2025.09.19 |

|---|---|

| 날씨의 아이 (Weathering with You, 2019) 리뷰: 줄거리, 후기, 해석 (1) | 2025.09.19 |

| 크레이븐 더 헌터 (Kraven the Hunter, 2024) 리뷰: 줄거리, 후기, 해석 (0) | 2025.09.18 |

| 탈출: 프로젝트 사일런스 (Project Silence, 2023) 리뷰: 줄거리, 후기, 해석 (0) | 2025.09.18 |

| 엘리오 (Elio, 2025) 리뷰: 줄거리, 후기, 해석 (1) | 2025.09.18 |